La palabra, al ser dicha, cae. Esto es porque tiene peso. Y pesan aquellas cosas que tienen cuerpo. La palabra tiene uno, concreto, determinado. Sale de una boca pronunciante, boca que es de una carne, carne que es de un alguien, alguien que es el otro, otro que es nuestro otro. El cuerpo de la palabra dicha tiene un remitente y un remitido, nos es destinada. La palabra tiene, por tanto, además del cuerpo, dirección y contexto, no es azarosa, es nacida desde y se dirige hacia.

Hay palabras sobre las que tenemos cierto poder de decisión sobre cuándo queremos que nos sean dirigidas. Ocurre, por ejemplo, con la música o la lectura. Uno escoge el momento y el lugar, la canción y la obra. Las selecciona y coloca en un contexto. No nos son lanzadas, más bien nos las vertimos nosotros mismos. Uno abre una página o acude a un concierto con una actitud de espera. En esa espera cabe la sorpresa, por supuesto, pero se cuenta con ella, se está abierto a su secuela. Esto cambia cuando entra en juego el otro y su entramado vital, cuyo discurso no podemos del todo prever y nos es ineludible, nos entrecruzamos con él necesariamente.

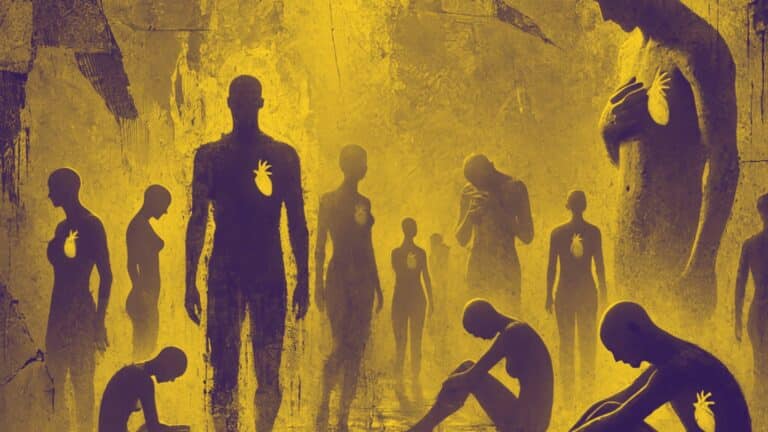

La palabra del otro que va a nuestro encuentro, al ser pronunciada y habernos llegado, tiene la posibilidad de la fundición. Aquello que es dicho puede quedarse en quien lo recibe y crear un sitio suyo. Necesita para ello un cierto filo, una parte de cuerpo cortante que pueda cavar en el nuestro, crear una zanja. En este lugar se fija y nos trae dolencias o delicias. Nos produce sumo placer o sentimos como una punzada su sonar. De aquellas que causan aflicción más exacto es decir que, en lugar de peso, tienen pesar, porque están llenas por la pena.

El cuerpo de estas palabras que se nos instalan está vivo. Aun habiendo sido ya dichas, nos siguen hablando. Esta viveza suya no puede ser calculada, no sabemos cuándo dejarán de acompañarnos, ni tampoco si serán mano amiga o perjuicio. Tienen la condición de la adherencia en la carne sobre la que caen, y quiere uno sentirlas derramadas en sí indefinidamente si son gracia o quitárselas de encima cuando son dolencia, devolverlas a donde fueron dichas. Un adiós que se repite, un te quiero que se niega a irse, un halago que sigue acompañando, un verbo que sigue manifestándose con agrado…

Las palabras que se quedan o son punzantes o son salvíficas. Llegan, se derraman, afligen o deleitan, permanecen o se esfuman. Por tal razón, porque el arraigo que va a causar en quien la recibe no es certero, al decirlas, hay que retenerlas un momento, dudarlas un segundo antes de darles su vuelo.